Vitalismo: origen, teoría, representantes, en filosofía, en ciencia

El vitalismo fue una corriente de pensamiento filosófica y científica de finales del siglo XIX y principios del XX que tomaba en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. Decía que la razón provenía de la vitalidad y que la vida era una realidad irrevocable.

El vitalismo surgió en contraposición al racionalismo, dado que intentaba darle un carácter humano y moral al hombre que el racionalismo había eliminado. Para los vitalistas la vida es mucho más extensa que la razón, y el origen y fin de la razón es la vida.

Según la teoría del vitalismo, todos los organismos vivos tienen un elemento vital que los diferencia de los seres inanimados. Esta corriente de pensamiento es usada para causas animalistas, antiaborto, pacifistas y vegetarianas, entre otras, con la intención de darle un carácter vital a todos los seres diferentes de los inanimados.

Índice del artículo

- 1 Origen

- 2 Teoría y características

- 3 Representantes

- 4 Vitalismo en filosofía

- 5 Vitalismo en ciencia

- 6 Referencias

En las ciencias el vitalismo se originó en siglo XVIII como una separación entre lo vivo y lo inerte. En 1828 la teoría fue puesta en duda cuando Friedrich Wöhler sintetizó urea en un laboratorio a partir de compuestos inorgánicos.

En la filosofía el vitalismo se originó a finales del siglo XIX y surgió como una clara respuesta al racionalismo de autores como Kant y Descartes, en cuyos trabajos se daba especial importancia a la razón humana.

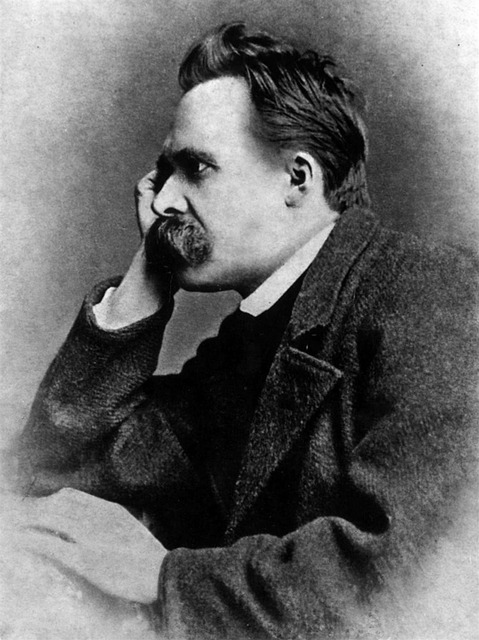

En el campo de la filosofía el primero en hablar del vitalismo fue Schopenhauer, pero el mayor exponente de esta corriente sin duda es Friedrich Nietzsche.

La teoría vitalista sostiene que existe una fuerza vital que constituye el componente fundamental que armoniza tanto la mente como el cuerpo. A partir de esta noción, el hombre es considerado una mezcla de cuerpo, mente y fuerza vital.

El vitalismo es irracional: a través de la razón no se puede captar la esencia del ser y el vitalismo es lo que da sentido al mismo. Según el vitalismo, la realidad se caracteriza por ser dinámica, y la razón pretende atrapar ese dinamismo y convertirlo en algo estático.

Para el vitalismo solo se puede percibir la realidad a través de sensaciones y emociones, que son características opuestas a la razón, con lo cual vivir es la única forma de acercarnos a la verdadera realidad de la existencia.

El vitalismo evoluciona en paralelo con otras doctrinas que también pretenden imponerse contra el positivismo y el racionalismo de la época. Un ejemplo de una doctrina que iba de la mano con esta es el historicismo.

El vitalismo propone conectar con la realidad de una manera humana. Por eso intenta no emitir conceptos racionales sobre la vida, sino que pretende centrarse en percibir la realidad a través de sensaciones, sentidos, emociones e impulsos.

Filósofo alemán que nació el 15 de octubre de 1844. Es considerado el representante más destacado del vitalismo. Estudió filosofía y unos cuantos semestres de teología, y fue catedrático de la universidad de Basilea.

Su pensamiento se basa en una crítica profunda a la cultura occidental, que según él está basada en valores que niegan el factor vital del hombre.

Crítica a la moral

En su crítica a la moral Nietzsche predica que la ética occidental es totalmente racional, basada en el hecho de que hay un ser superior que lo controla todo y desprendiéndose de la voluntad vital del hombre.

Para Nietzsche la moral occidental de la época está influida por Sócrates, Platón y el cristianismo, y ha invertido por completo los valores morales.

Crítica a la religión

Nietzsche hace también una fuerte crítica a la religión, específicamente a la cristiana. Para él el cristianismo ha invertido y vulgarizado los valores, haciendo al hombre temeroso y culpable y no permitiéndole sentir y actuar por instintos.

La solución a esto sería acabar con el pilar fundamental de la religión que es Dios, y que la moral se centre en el impulso vital.

Crítica a la filosofía

También criticó la filosofía de la época. La corriente filosófica anterior a Nietzsche era el positivismo, una disciplina totalmente racional que ve al hombre como un ser estático y no cambiante, conceptos que Nietzsche rechazaba firmemente con su pensamiento vitalista.

Un concepto que introdujo Nietzsche fue el del superhombre, un ser que sería la evolución del hombre. Esta sería una evolución que se daría cuando el hombre se olvidase de Dios y quedase solo él mismo.

El superhombre tiene al impulso vital como su brújula de vida: quiere vivir, superarse y estar en conexión con la tierra que pisa.

Bergson fue un filósofo y escritor que nació en Francia el 18 de octubre de 1859. Ganó el premio Nobel de literatura en 1927.

Al igual que Nietzsche, Bergson mantenía en su filosofía el concepto del vitalismo pero con unos matices diferentes.

Este filósofo introdujo el concepto del élan vital: para él la vida es una tendencia que se desarrolla de una manera u otra en diferentes seres.

Por ejemplo, el élan vital en las plantas se desarrolla para la obtención de nutrientes, mientras que en los animales el élan vital aparece, entre otras cosas, para que puedan ser capaces de moverse.

El concepto vitalista de Bergson se diferencia de otros, ya que el vitalismo puro habla de la fuerza vital como un fenómeno irreversible en todos los seres vivos, mientras que para Bergson la vida se desarrolla de maneras diferentes en los diversos seres vivos según sus necesidades. Debido a ello, la fuerza vital no es la misma para todos los seres vivientes.

Fue un filósofo francés que nació el 2 de noviembre de 1861 y su obra maestra fue el libro titulado L’Action. A grandes rasgos, su filosofía predicaba que la acción era lo que unía todas las partes del ser y era una consecuencia de impulsos y emociones, pero también de la razón.

Blondel era cristiano, y como tal tenía muy presente la religión en sus pensamientos intelectuales. La acción intenta unir todas las partes del ser: la racional, la espiritual y la fuerza vital. Según Blondel, todas estas son influencia de la acción final del ser.

Fue un filósofo y ensayista que nació en España el 9 de mayo de 1883. Se le considera dentro de la corriente de pensamiento del raciovitalismo.

Si bien Ortega y Gasset consideraba la razón vital como el motor de la vida, también intentaba hacer compatible la razón con la existencia pura.

Intentó encontrar un punto medio entre la razón y el vitalismo. Para él no hay oposición entre la ambos, una no sustituye a la otra sino que se complementan. La razón es usada por el hombre para vivir; por tanto, la inteligencia humana está movida por impulsos vitales.

Fue un médico y químico alemán nacido en 1660, y uno de los representantes más importantes del vitalismo en las ciencias. Dentro de este contexto esta corriente tuvo su nacimiento en el siglo XVII con el nombre de “animismo”, y de hecho su padre fue Stahl.

Lo que este científico intentaba explicar con esta teoría era todo aquello que la biología y la medicina no podían; más específicamente, la capacidad del cuerpo de regenerarse y de regularse.

Para Stahl, el ánima es el valor supremo que da vida. Se encuentra no solo en el movimiento visible sino también en los movimientos invisibles del cuerpo (procesos digestivos, respiratorios y circulatorios, entre otros).

La ausencia del ánima la podemos evidenciar con la muerte, ya que es el momento en que el cuerpo deja de regularse y regenerarse por sí mismo.

Médico francés que nació el 11 de diciembre de 1734. Fue el padre del llamado “vitalismo de Montpellier”.

Barthez defendía la presencia de un principio vital que origina todas las funciones orgánicas del cuerpo humano. Su pensamiento fue un intermedio entre las explicaciones mecánicas del cuerpo y lo sobrenatural.

Intentaba explicar de manera científica que había una fuerza vital que era la explicación de los fenómenos fisiológicos del cuerpo humano.

En el campo de la filosofía el vitalismo es conocido como filosofía vital. Surgió en contraposición a las corrientes racionales de la época e intentaba explicar al ser desde un punto de vista emocional, impulsivo, movido por la energía vital y no por elementos puramente materialistas.

Para la filosofía del vitalismo, la vida es valiosa en sí misma y ajena a lo racional. Sin embargo, existieron filósofos como Blondel que explicaron el vitalismo sin dejar de lado la razón.

El vitalismo en la filosofía es mucho más etéreo que en la ciencia, ya que toma consideraciones de tipo emocional e intenta darle un sentido espiritual al ser, pero no religioso. Intenta darle explicación a la existencia humana basándose en la vitalidad.

El vitalismo científico deriva directamente de la biología. Durante los siglos XVII y XVIII se intentó dar explicación a diversos fenómenos biológicos y fisiológicos a través del pensamiento vitalista.

Aunque la explicación del vitalismo científico pueda parecer de tipo sobrenatural, no es más que una manera de explicar que el cuerpo humano no es solamente mecánico e inerte, sino que hay una fuerza vital (llamada por algunos ánima y por otros fuerza dominante) que genera movimientos que permiten al cuerpo humano regenerarse y renovarse.

- Silveira Laguna, Silvia. “La filosofía vitalista. Una filosofía del futuro” (2008). En Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Recuperado en 16 de Junio de 2019 de: revistas.ucm.es

- Stollberg, Gunnar. “Vitalism and Vital Force in Life Sciences – The Demise and Life of a Scientific Conception”. En Bielefeld Institute for Global Society Studies. Recuperado en 16 de Junio de 2019 de: uni-bielefeld.de

- Wolfe, Charles T. “Vitalism and the Scientific Image in Post-Enlightenment Life Science, 1800-2010” (2013). Recuperado en 16 de Junio de 2019 de: books.google.es

- “Friedrich Nietzsche”. En Junta de Andalucía. Recuperado en 16 de Junio de 2019 de: juntadeandalucia.es

- “José Ortega y Gasset: El Raciovitalismo”. Recuperado en 15 de Junio de 2019 de: intef.es

- Santiago Melián, José M. “La mística como culminación de la religión en Henri Bergson” (2015). Recuperado en 16 de Junio de 2019 de: e-spacio.uned.es

- Gaona, Soledad. “Atronando vida(s) Bergson y el vitalismo”. (2017). En Revista Barda. Recuperado en 16 de Junio de 2019 de: cefc.org.ar

- Canting Placa, Luis O. “El problema de Dios en Henri Bergson” (2017). Recuperado en 16 de Junio de 2019 de: eprints.ucm.es

- Izquierdo, Cesar. “En el centenario de «L’Action» de Maurice Blondel: su influjo en la teología fundamental actual” (1994). Recuperado en 16 de Junio de 2019 de: dadun.unav.edu

- “Paul Joseph Barthez”. En Real Academia de Medicina de Catalunya”. Recuperado en 16 de Junio de 2019 de: ramc.cat